设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

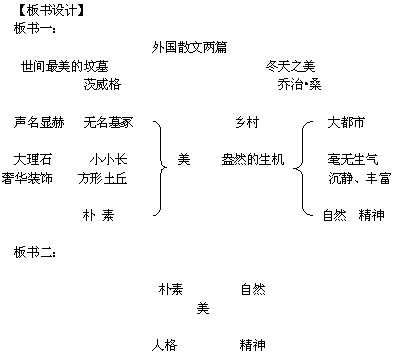

教学设计示例

教学目的:1.学习用对比的手法传情达意。

2.整体把握文章内容,筛选重要信息。

3.引导学生理解“朴素”“最美”的内涵,培养学生健康的审美情趣。

教学重点:同教学目的1和2。

教学难点:了解作者表情达意的特色。

教学手段:多媒体电脑。

教学过程:

世间最美的坟墓

一、 导入:

1.用俄国著名小说家柯罗连科在托尔斯泰逝世的第二天为悼念列夫· 托尔斯泰而写的散文《死了》导入本文。

2.简介列夫·托尔斯泰

代表作有长篇小说自传体三部小说《童年》《少年》《青年》《一个地主的早晨》《战争与和平》《安娜卡列尼娜》《复活》等。俄国批判现实主义作家,生于贵族家庭,一生致力于贵族“平民化”,为农民兴办教育,从事体力劳动,并希望放弃私有财产和贵族特权。

托尔斯泰不仅在文学创作中取得了巨大的艺术成就,成为世界文学史上一座巍峨的高峰;更为感人的是他始终无比深邃地挚爱着苦难的人类,坚持着艺术家的任务是“应当决定并认出什么人能给予人类幸福,什么人能拯救万民于水火”(《我们应当做什么?》)。所以托尔斯泰不仅用文学作品哺育着人类,更以他伟大的人格魅力感召着世人。这么一位伟人,死后他的坟墓什么样呢?下面我们一起阅读奥地利作家茨威格写的《世间最美的坟墓》。

二、 整体把握文章内容。

请一位同学配乐朗读,其余同学思考三个问题。

1.用文中的一个词概括托尔斯泰墓的基本特征。

2.用文中的语句说说托尔斯泰墓的位置、外观。

3.人们来参观托尔斯泰墓有什么具体的表现?为什么?

明确:

1.朴素。

2.远离尘嚣,孤零零地躺在林阴里。

这只是一个长方形的土堆而已,只有几株大树荫蔽。

它只是树林中的一个小小长方形土丘,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。

围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的

这个小小的、隆起的长方形

3.这里,逼人的朴素禁锢住任何一种观赏的闲情,并且不容许大声讲话。

成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。

是人们的敬意使人们这样做。

三、研习课文

1.托尔斯泰的墓为什么要埋在树林里?(这道题的设计允许学生有多种理解)

明确:“亲手种树的地方会变成幸福的所在”这是儿时的想法,晚年的托尔斯泰还这么执着地相信这个传说吗?从哪看出来?

“饱经忧患的老人突然从中获得了一个新的、更美好的启示”,获得什么启示?

明确:和自然融为一体。寄托他为人类寻求幸福的不泯心愿。

2. 作者写托尔斯泰墓,为什么还要写拿破仑、歌德、莎士比亚的墓?

(1)一般伟人墓什么样?用文中的语句来说明。

“老残军人退休院大理石穹隆底下拿破仑的墓穴,魏玛公侯之墓中歌德的灵寝,西敏司寺里莎士比亚的石棺……”

拿破仑是法国资产阶级政治家和军事家,法兰西第一帝国和百日王朝皇帝。是个伟人。

歌德是十八世纪末十九世纪初德国的伟大诗人、作家和思想家。作品有小说《少年维特之烦恼》,诗《浮士德》等。他的创作把德国文学推向一个前所未有的高峰。是个伟人。

莎士比亚是英国十六至十七世纪文艺复兴时期的诗人、戏剧家。马克思、恩格斯称他是“最伟大的戏剧天才”,并把他的作品誉为“世界艺术高峰之一”。代表作有《哈姆莱特》《李尔王》《麦克白》《奥瑟罗》《罗密欧与朱丽叶》等。是个伟人。

(展示多媒体课件,下载)

拿破仑的灵柩是由一具大型赤紫色斑岩石棺组成。石棺椁内还有六层棺,从里至外,一层是白铁棺,二层是桃花心木棺,三四层为铅制棺,五层是乌木棺,六层是橡木棺。在墓后的一块石碑上,铭刻着拿破仑的遗言:我希望能够把我的骨灰安葬在塞纳河畔,安葬在我如此热爱的法国人民中间。

(2)从外观上看这些伟人的墓确实很壮观,富丽堂皇,我觉得这些墓是挺美的,作者为什么认为这些伟人墓不能剧烈震撼每一个人内心深藏的感情?

这些伟人挖空心思置办的大理石和奢华装饰与他们的声名完全相符。

而同是伟人的托尔斯泰的墓确实显得很朴素,托尔斯泰墓远离尘嚣,孤零零地躺在林阴里。它只是树林中的一个小小长方形土丘,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。只有几株大树荫蔽。围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的。这就是托尔斯泰的墓,一位声名显赫的伟人的墓。与他的声名完全不符。巨大的反差令人震撼。

3.作者为什么认为托尔斯泰墓是世间最美的坟墓?

托尔斯泰墓地的自我选择和设计包孕着他对功名利禄、金钱和地位的彻底否定,以及他对平民化人生理想的不懈追求,回归平凡,回归大众,回归自然。与其他伟人的墓比较,托尔斯泰墓地的朴素折射出他永不褪色的人性的魅力,朴素是他的人格的象征,所以他的墓是世间最美的坟墓。正因为这种美,才让到这里来的人充满敬意。

是墓主人的人格感染着前来凭吊的人,所以它更扣人心弦,更打动人心,这种美是一种人格之美。

冬天之美

一、导入

托尔斯泰的墓美在“朴素”,那么法兰西冬日的乡村美在哪里呢

二、作者简介:乔治桑是法国19世纪女作家,以妇女问题为主要题材,她认为爱情和婚姻问题关系到妇女的解放,她把这个问题看得高于一切。主要作品有长篇小说《康素爱萝》《安吉堡的磨工》。

三、分析课文:

请同学默读课文《冬天之美》。(以思考题的形式让学生自读。)

思考题:1.法国冬天美在哪里?

2.作者为什么认为乡村比城市美?

讨论明确:

1.法国的冬天美在哪里?

(1)自然景物是美的

阳光是一年之中最灿烂、辉煌的。

广阔的麦田铺上了鲜艳的地毯,而天际低矮的太阳在上面投下了绿宝石的光辉。

地面披上了美丽的苔藓。

华丽的常春藤涂上了大理石般的鲜红和金色的斑纹。

报春花、紫罗兰和孟加拉玫瑰躲在雪层下面微笑。

还有几种花儿躲过严寒幸存下来,而随时使你感到意想不到的欢愉。

虽然百灵鸟不见踪影,但有多少喧闹而美丽的鸟路过这儿,在河边栖息和休憩!

当地面的白雪像璀璨的钻石在阳光下闪闪发光,或者当挂在树梢的冰凌组成神奇的连拱和无法描绘的水晶的花彩时,有什么东西比白雪更加美丽呢?

(2)乡村的生活是美的

“在乡村的漫漫长夜里,大家亲切地聚集一堂,甚至时间似乎也听从人们使唤。由于人们能够沉静下来思索,精神生活变得异常丰富。”孟子说过“充实之谓美。”

2.作者为什么认为乡村比城市美?

乡村冬天的美在于自然,在于火炉边的天伦之乐,在于精神生活的充实使人远离虚伪,远离浮躁,真正体验到自然之美。

(讲解时从对比入手,设计小问题切入。)

3.乔治桑心中的美与茨威格心中的美有什么共同点?

追求自然的、精神之美。精神之美比外在美更能打动人心。

四、 讨论:你对作者喜爱的这种美认同吗,说明理由。

(本题目的设计思想是希望学生能够认同精神生活的充实之美,答案可以有许多种,即使不认同也可以,把语言表述清楚即可。)

五、 全文小结。

法国著名雕塑家罗丹说:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”我们要懂得美,也要学会发现美,这也正是作家能从平凡中见不凡写出好文的原因之一。所以我们要关注生活,提高我们的文化品味,热爱美的事物,培养美的情趣,做一个能发现美、感受美的人。

六.作业:课外练笔《我发现了美》。

师:同学们,知道世间最美的坟墓是谁的吗?

生:托尔斯泰的(异口同声)。

师:这么说,我今天上的课文早就“泄密”了?

生1:不!我们从一开始领到书就关注《世间最美的坟墓》了。(幽默的问答,引发笑声。)

师:请翻到这一课,快速默读,眼、口、手、脑并用,取决一个问题,请看投影。 其一,文中几次直接描写墓地?用笔圈起来。其二,墓地的基本特征是什么、有无概括性词语,即像《荷塘月色》那样的“文眼”。其三,说说初读印象:托尔斯泰墓究竟美在哪里?你的问题解决了,就请举手,看谁读的又快又准。

(三分钟不到,纷纷有人举手发言)

生2:文中四次直接写托尔斯泰墓。第一段第二行至第五行“大树荫蔽”,这是一。 第二段“它只是……名字也没有”这是二。“这里,逼人的朴素……当中的一个”,这是三。“人们重新感到”到文章结尾,这是四。

师:基本扣住了“直接描写”,读的是准的,掌声鼓励!

生3:从标题和全文看,出现频率最高的同名是“最美的”,因此我认为托尔斯泰墓的基本特征是“最美的”。

生4:“朴素”一词在文中两次出现,尤其是“纪念碑式的朴素”是正性判断,所以我认为托尔斯泰墓的基本特征是“朴素”。

师:现在有两种看法,大家评判一下,哪一种更确切?

生5:我赞成“朴素”一说,“最美的”是托尔斯泰墓给人的主观感受,不是墓的客观特征。

师:赞成“朴素”说的举手。(全都举手)哇,都赞成?(对生3)怎么你也赞成?(生3点头)我不仅赞成,而且对这位同学(生5)深表敬佩。因为,他说到点子上了,物的特征只能取其客观属性来概括,不能以人的主观感受替代。我们研究问题一定要弄清楚问题的性质。为刚才两位持“朴素”说的鼓掌!

生6:刚才同学的发言临时启发了我,我以为托尔斯泰墓美就美在“朴素”。

生7:我觉得还应补充一点,是“逼人的朴素”“纪念碑式的朴素”。

师:很好!说明大家已经整体把握了文章要点。

师:下面按座位自然分成四组研讨。(事先设置卡片,临时抽签,安排学习内容,指定学习组长统一主持活动。)每组由一人诵读规定的学习内容,其他人根据要求进行研究性学习讨论,然后各组确定一人到讲台来汇报发言。如觉不足其他组员随时补充,共同完成学习目标。研究时间是8分钟,看哪一组学习得最有收获,发言最精彩。

(8分钟后恢复原座,依次上下,汇报发言。)

生8:我们第一组研读的是第一处墓地描写片断。我们认为,“远离”“孤零零”等用语,突出了基地的偏远、孤独;

“只是”、两个“无人”,突出了墓地的极其寻常。

生9:需要补充一点,我们第一组研读的还有一个问题:从后面补叙看,托尔斯泰对自己墓地的安排还是为了保持死后的“平平常常”。

生10:我们第二组研读的是第二处墓地描写片断。重点研讨的是两个问题。其一,“没有十字架”等四个“没有”,突出墓地的极其平凡。其二,以“流浪汉”等作喻,进一步突出托尔斯泰最最平凡的特点。

师:如将“流浪汉”换成“贵族”“将军”作比,如何?

生:那就与“平凡”“朴素”不相符了。

师:能抓住整体推断局部,第二组同学也完成得很好,为他们鼓掌!

(示意第三组汇报)

生11:我们第三组研读的是第三处墓地描写片断,重点研讨的是两个问题。一是写风声以动衬静,增添整体“宁静”之感,烘托“朴素”;写暖阳是为了给“朴素”增添一些生气。对文中“特殊的日子”我们有四种理解:一是托尔斯泰逝世的日子,二是托尔斯泰安葬的日子,三是作者前来祭奠的日子,四是托尔斯泰的生日。

师:请大家将标题与文后注解对照起来,对“特殊日子”做出最确切的推断。

生12:有必要重申我刚才在小组讨论中的看法。文章副题点明的“1928年”与注解②中的“1828年”正好相距一百周年,这就是所谓“特殊的日子”。由此可见,它指的是托尔斯泰诞辰一百周年。

师:好极了!敢于坚持自己的看法,不失时机地展示自己的发现,这是创造精神的一种体现。用掌声向他致敬!这一题的解答我们得到了一个重要启示:读文章,要读正文,也要读文题和文后注解,在某种意义上说文后加的注解更有读的必要,因为注解往往是暗设台阶辅助理解的。

(示意第四组汇报)

生13:我们第四组研读的是第四个描写片断,重点研讨的是两个问题。其一,人们之所以“来这里没有勇气,摘一朵花”,那是人们感到托尔斯泰伟大,自己太渺小,自愧不如。其二,写拿破仑、歌德、莎士比亚基地,是反衬托尔斯泰,说明富丽堂皇不如朴素有震撼力,突出“最美”的感受。

师:简明扼要,第四组的研讨同样收获很大。掌声祝贺!

师:大家的研讨发现了一个共性,既托尔斯泰墓是非常朴素,甚至寒酸到了一无所有。既如此,作者又说他是“世间最美的”,这如何理解呢。(学生沉默)是美在墓的本身,还是美在……

生14:他活着不炫耀自己,死后也不为名声所累。

生15:他不愿给活着的人添麻烦,这是最可贵的。

师:说得对。还可以换一个角度思考,物质上的“无”与什么“有”是相反相生的。

生16:与精神上的“有”

师:对了。这就是相反相生的辩证法。越是伟人越是难以“自轻自贱”,托尔斯泰能“自轻自贱”到彻底的“无”,正因为他的精神、胸怀达到了至高至美的“有”。托尔斯泰是我们学习的榜样。让我们怀着敬意把课文最后14行,也就是“这里,逼人的朴素”以下的文字齐诵一遍,感受一番。(齐诵)

师:托尔斯泰的墓美在“朴素”,那么法兰西冬日的乡村美在哪里呢?请大家用刚才学习的方法。其一,法兰西冬天之美美在哪里,根据内容层次归类说明。其二,为表现冬日之美,除描写外,还突出使用了什么方法?

生17:本文共两段,第一段写生活方面的,第二段写自然景物。因此我认为,法兰西冬日之美,含自然美和生活美。

师:第二段就没有人的生活内容吗?

生17:〔稍顿〕有,最后写到人的精神生活。

师:对,只能说侧重写什么,表述要力求准确严密。

生18:本文还突出使用了对比,如第一段的都市与乡下生活环境的对比。

师:除了反比之外,还有无交相辉映的映衬。

生19:第二段的自然风景美与精神生活美就是交相辉映的。

师:对。用比衬手法概括更准确一些。下面重点看第二段,根据我诵读的重音停顿,结合你们自己的视觉感受,感悟两个问题,请看投影。其一,辨别作者是从哪些方面突出冬日乡村之美的。其二,结尾为何要写人的聚集活动?

生20:主要通过描绘色彩,如“紫”“绿宝石”“鲜红”“金色”“紫罗兰”等,突出色彩迷人。

生21:还有情态描写,如“躲”“闪烁”“披上”等,突出这儿的生机活力。

生22:结尾写到人,是为了突出人的生活情趣美。

师:有静态的,有动态的;有自然的,有生活的;一切都是那么美丽可爱。人的活动使自然美活化了,美的意蕴深化了。大家一起美美地诵读一段,沉浸其中。(齐诵)

师:很好!请看投影。请将外国散文两篇作异同比较,大家说我填写。

同:情景交融,比照映衬,提示美的真谛。

异:对象不同——一写人品,一写风景。结构不同——一为层进,一为总分总。风格不同——一个内蕴,一个外显。

同一类散文,关注对象不同,引发感慨不同,章法、风格各具特色。人的美的真谛在精神的富有,生活美的基础是“宁静”,这就是两篇美文给我们的美的启示。(板书、作业略)

——选自《中学语文教学参考》