设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

扩展资料

共鸣器与隔声

在战争环境里,古代人发明了各种各样共鸣器,用以侦探敌情。早在战国初期,勇敢善战的墨子之徒就发明了侦探敌情的方法。《墨子˙备六》记载了其中的几种:

在城墙根下每隔一定距离挖一深坑,坑内埋置一个容量为七、八十升的陶瓮,瓮口蒙上皮革(这实际上就做成了一个共鸣器)。让听觉聪敏的人伏在瓮口听动静。遇有敌人挖地道攻城的响声,不仅可以发觉,而且根据瓮声的响度可以识别来敌的方向和位置。另一种方法是,在同一个深坑内埋设两个与前一种方法相同的瓮,并将这两个瓮分开一定距离。根据这两个瓮的响度差来判别敌人所在的方向。还有一种方法,一个瓮和前两种相同,也埋于坑道内;另一个瓮大,要能大到足以容纳一个人。将大瓮倒置于坑道地面,并让监督者时刻将自己覆于瓮内听响动。利用同一个人分别谛听这两种瓮的声响情形而确定来敌的方向和位置。

以上几种方法被历代军事家沿袭使用。唐代李筌、宋代曾公亮、明代茅元仪等都曾在他们的军事或武器著作中记述了类似的方法。曾公亮还将《墨子》记述的蒙有皮革的瓮称为「听瓮」,而将瓮口不蒙皮革、直接覆于地道谛听的方法称为「地听」。明代抗倭名将戚继光(公元1528-1587年)曾以大瓮覆人,听敌凿地道之声。甚至在本世纪的一些现代战争中,不少国家和民族还继续采用这些古老而科学的共鸣器。

唐代李筌、宋代曾公亮都曾描述另一种更为简便使用的共鸣器:军队中有一种以皮革制成的名为「空胡鹿」的随军枕,让聪耳战士在行军之夜使用,「凡人马行在三十里外,东西南北皆响闻」。宋代沉括在其着《梦溪笔谈》中记述道:以牛革制成的箭袋,用作卧枕,「附地枕之,数里内有人马声,则皆闻之」。至迟从宋代开始,人们还发现,去节长竹,直埋于地,耳听竹筒口,有嗡嗡若鼓声。明代戚继光也曾用此方法,谨防倭寇偷袭。伟大的科学家沉括还对以上瓮、枕等的功用做出了物理解释。他说:「取其中虚」,「盖虚能纳声也。」他的解释与现代声音在固体中传播的知识是一致的。当声音在地面、铁轨、木材等固体中传播时,若遇空穴,空穴处产生交混回响,使原来在空气中传播的听不见的声音变得可以听见。值得注意的是,那种以竹筒听地声的方法正是近代医用听诊器的始祖。

共鸣器是将声音放大,以便听到远处的声音。古代中国人还发明了隔声的方法。隔声是将声音约束在一定范围内,而不让它传播出去。明代方以智说:私铸钱者,藏匿于地下室之中,以空瓮累墙,使瓮口向着室内。这样,过路人就听不见他们的锯锉之声。「何则?声为瓮所收也。」至晚在十九世纪上半叶,人们以同样的方法,将那种在地下的隔声室搬到地面上,以致「贴邻不闻」他室声。可见,中国人最早创建了隔声室。

扩展资料

共振的幽灵

任何物体产生振动后,由于其本身的构成、大小、形状等物理特性,原先以多种频率开始的振动,渐渐会固定在某一频率上振动,这个频率叫做该物体的"固有频率",因为它与该物体的物理特性有关。当人们从外界再给这个物体加上一个振动(称为策动)时,如果策动力的频率与该物体的固有频率正好相同,物体振动的振幅达到最大,这种现象叫做"共振"。物体产生共振时,由于它能从外界的策动源处取得最多的能量,往往会产生一些意想不到的后果。

18世纪中叶,法国昂热市一座102米长的大桥上有一队士兵经过。当他们在指挥官的口令下迈着整齐的步伐过桥时,桥梁突然断裂,造成226名官兵和行人丧生。究其原因是共振造成的。因为大队士兵迈正步走的频率正好与大桥的固有频率一致,使桥的振动加强,当它的振幅达到最大以至超过桥梁的抗压力时,桥就断了。类似的事件还发生在俄国和美国等地。鉴于成队士兵正步走过桥时容易造成桥的共振,所以后来各国都规定大队人马过桥,要便步通过。

在我国的史籍中也有不少共振的记载。唐朝开元年间,洛阳有一个姓刘的和尚,他的房间内挂着一幅磬,常敲磬解烦。有一天,刘和尚没有敲磬,磬却自动响起来了。这使他大为惊奇,终于惊扰成疾。他的一位好朋友曹绍夔是宫廷的乐令,不但能弹一手好琵琶,而且精通音律(即通晓声学理论),闻讯前来探望刘和尚。经过一番观察,他发现每当寺院里的钟响起来时,和尚房里的磬也跟着响了。丁是曹绍夔拿出刀来把磬磨去几处,从此以后就不再自鸣了。他告诉刘和尚,这磬的音律(即现在所谓的固有频率)和寺院的钟的音律一致,敲钟时由于共振,磬也就响了。将磬磨去几处就是改变它的音律,这样就不会引起共鸣。和尚恍然大悟,病也随之痊愈了。

登山运动员登山时严禁大声喊叫。因为喊叫声中某一频率若正好与山上积雪的固有频率相吻合,就会因共振引起雪崩,其后果十分严重。

扩展资料

最早的共振实验

共振是物体在发声和传声过程中所出现的一种物理现象。一个物体振动的时候,另一个物体也随着振动。发生共振的两个物体,它们的固有频率一定相同,或成简单的整数化。

公元前4世纪至公元前3世纪,我国《庄子·杂篇·徐无鬼》中,就讲到了调瑟时发生共振的现象:“鼓宫宫动,鼓角角动,音律同矣。夫改调一弦,于五音无当也,鼓之,二十五弦皆动。”它既描述了基音的共振现象,又描述了基音和泛音的共振现象。

世界上最早进行共振实验,是在11世纪,我国宋代科学家沈括,剪一个小纸人放在弦线上,弹动发生共振的弦,纸人就跳跃颤动,弹动别的弦,纸人却不动。这个实验比欧洲所做的同样实验早好几个世纪。15世纪,意大利的达·芬奇才开始作共振实验,直到17世纪,牛津的诺布耳和皮戈特才以所谓的“纸游码”(相当于纸人一类的东西)实验,来证明弦线的基音和泛音的共振关系。

扩展资料

空气柱“共鸣”

做两个纸筒。甲纸筒有底,稍粗些;乙纸筒是个管子,可以套进甲筒里前后移动。找一个音叉,用橡皮锤把音叉打响,让正在发声的音叉对准筒口,伸长或缩短纸筒,你会发现,当纸筒恰恰达到某一长度时,声音最响。如果没有音叉,用自行车铃的铃盖也可以,不过,要用钳子夹着铃盖里的螺钉,不要让铃盖和其他物体相接触。这就是空气柱共鸣实验。

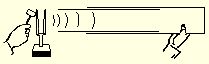

也可以用连通管来做这个实验。用两根玻璃管和一段塑料管装成连通管(见下页图),向里边灌水,甲管口放一发声的音叉,提着乙管慢慢下降,甲管里的水位不断下降,里边的空气柱不断增长,当达到某一长度时,听!发生共鸣了。

这个实验说明,一定长度的空气柱能和一定频率的声源发生共鸣。科学实验证明,跟某一声波共鸣的空气柱长度,最短应等于声波波长的1/4。

我国古代科学家就是利用这个原理来测定各地“黄钟律管”长度的。

测定实验是在缇〔tí〕室里进行的。缇是一种素色无纹的丝织品,用它布置一间帐房,帐房外面有三层套间,还有三重曲折的门径,使室里听不到外来的声响,吹不进外来的风。这就是缇室。

做实验的人在缇室的中央,四周摆一圈实验桌。桌上微微倾斜地放着那些一端开口一端封闭的圆形待测管。每根待测的管子里都放一点轻灰,那轻灰是用芦苇秆里的薄膜烧成的,稍有振动就会移动位置。做实验的人在中心位置吹笛,发出标准的黄钟音。凡是产生共鸣的管子,都会把管内的轻灰吹成一小堆一小堆的,不会共鸣的管子里的轻灰依然不动。真假就分清了。

缇室还可以为各种乐器定音,在制造乐器和调整乐器上起着重要的作用。

我国的古书《吕氏春秋》里就有关于缇室的散记。那本书的主编吕不韦死于公元前235年,这说明,早在两千二百多年以前我国就建立了缇室,这是世界上最古老的物理实验室。

扩展资料

频谱治疗仪的作用原理

现在,市面上出现了许多种类的频谱治疗仪产品,大多数是采用远红外波谱作用于人体皮下深层组织,达活化组织细胞,增强细胞代谢能力从而达到防病治病的目的。

近代科学证明,健康的人体组织细胞和非正常的组织细胞具有截然不同的波谱,这为诊断疾病带来了方便。于是如何进一步利用频谱治疗疾病是当今摆在科学工作者面前的重大课题。

我们从共振的现象得到了有益的启示,我们可不可以利用现代电子仪器来模仿健康的组织细胞的固有频率,并使其作用在不正常的组织细胞上,通过外界的频率诱导,使其逐步向正常频率靠近?经过不断的实践探索和改进,利用频谱治疗疾病的曙光渐渐明亮起来了。到目前为止,人类已经可以利用频谱治疗很多疾病了。

利用频谱治疗疾病的关键是首先必须掌握人体各种组织细胞的固有频率,人体组织细胞的种类繁多,频谱范围非常宽,因此有些频谱治疗仪是宽频设计,它的频谱几乎函盖了所有的人体组织细胞的频率范围,所以这种治疗仪是一种泛泛的保健型治疗仪,还无法精确治疗某种特定的疾病。为了治疗特定的疾病我们必须做到频率、作用范围、作用时间准确。因此频谱治疗仪的选定是有科学道理的,并不是象有些厂家宣传的那样包治百病的神机。

频谱治疗的机理到目前为止还是处在不断探索中,我们有理由相信,频谱治疗必将在人类战胜疾病方面占有一定的地位。