设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

扩展资料

爱因斯坦

爱因斯坦是人类历史中最具创造性才智的人物之一,他一生中开创了物理学的四个领域:狭义相对论、广义相对论、宇宙学和统一场论.他是量子理论的主要创建者之一.他在分子运动论和量子统计理论等方面也作出重大贡献.

1905年,爱因斯坦利用在专利局的业余时间写了6篇论文.其中4月、5月、12月的3篇是关于液体中悬浮粒子布朗运动的理论.他设想通过观测由分子运动的涨落现象所产生的悬浮粒子的无规则运动,来测定分子的实际大小,试图解决科学界和哲学界长期争论不休的原子是否存在的问题.3年后由法国物理学家佩兰的精密实验证实3月的论文《关于光的产生和转化的一个推测性的观点》,把普朗克的量子概念应用到光的传播,认为光是由光量子组成的,它们既具有波动性又有粒子性,从而圆满地解释了光电效应(10年后由密立根实验证实).因此,爱因斯坦获得了1921年度诺贝尔物理学奖.6月的论文《论运动物体的电动力学》中,完整地提出了狭义相对论.由于这三个不同领域中取得的历史性成就,使他在1908年有缘进入学术机构工作.狭义相对论建立以后,爱因斯坦并不满足,力图把相对性原理推广到非惯性表他从惯性质量同引力质量相等这一事实出发,经过10年艰苦探索,于1915—1916年创立了广义相对论.随后,爱因斯坦用广义相对论的结果来研究整个宇宙的时空结构.1917年发表论文《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》,他以科学论据推论宇宙在空间上是有限无界的,这是宇宙观的一 次革命.1924年与印度物理学家玻色提出单原子气体的量子统计理论,即玻色—爱因斯坦统计.1925年至1955年间,爱因斯坦几乎全力以赴地去探索统一场论.他力图把广义相对论再加以推广,使它不仅包括引力场,也包括电磁场,即寻求一种统一场理论.遗憾的是他始终没有成功.然而,从70年代开始,统一场论的思想以新的形式重新显示出生命力,为物理学未来的发展指出了方向.

爱因斯坦的科学成就与他的哲学思想密切相关,他坚持了一个自然科学家必然具有的自然科学唯物论的传统,吸收了斯宾诺莎等的唯理论思想以及休漠和马赫的经验论的批判精神,经过毕生对真理的追求和科学实践,形成了自己独特的科学思想和科学研究方法.坚信自然界的统一性和合理性,相信人的理性思维能力,求得对自然界的统一性和规律性的理解,是他生活的最高目标.统一性思想、简单性思想、相对性思想、对称性思想作为科学活动的指导思想始终贯穿和广泛应用于他的科学探索之中,他也是一位纯熟地运用思辨与实证、想象与逻辑、直觉与数学等科学方法的大师.

扩展资料

普朗克

一、生平简介

普朗克,M.(Max Planck 1858~1947)近代伟大的德国物理学家,量子论的奠基人.1858年4月23日生于基尔.1867年,其父民法学教授J.W.von普朗克应慕尼黑大学的聘请任教,从而举家迁往慕尼黑.普朗克在慕尼黑度过了少年时期,1874年入慕尼黑大学.1877~1878年间,去柏林大学听过数学家K.外尔斯特拉斯和物理学家H.von亥姆霍兹和G.R.基尔霍夫的讲课.普朗克晚年回忆这段经历时说,这两位物理学家的人品和治学态度对他有深刻影响,但他们的讲课却不能吸引他.在柏林期间,普朗克认真自学了R.克劳修斯的主要著作《力学的热理论》,使他立志去寻找象热力学定律那样具有普遍性的规律.1879年普朗克在慕尼黑大学得博士学位后,先后在慕尼黑大学和基尔大学任教.1888年基尔霍夫逝世后,柏林大学任命他为基尔霍夫的继任人(先任副教授,1892年后任教授)和理论物理学研究所主任.1900年,他在黑体辐射研究中引入能量量子.由于这一发现对物理学的发展作出的贡献,他获得1918年诺贝尔物理学奖.

自20世纪20年代以来,普朗克成了德国科学界的中心人物,与当时德国以及国外的知名物理学家都有着密切联系.1918年被选为英国皇家学会会员,1930~1937年他担任威廉皇帝协会会长.在那时期,柏林、哥廷根、慕尼黑、莱比锡等大学成为世界科学的中心,是同普朗克、W.能斯脱、A.索末菲等人的努力分不开的.在纳粹攫取德国政权后,以一个科学家对科学、对祖国的满腔热情与纳粹分子展开了,为捍卫科学的尊严而斗争.1947年10月4日在哥廷根逝世.

二、科学成就

1、普朗克早期的研究领域主要是热力学.他的博士论文就是《论热力学的第二定律》.此后,他从热力学的观点对物质的聚集态的变化、气体与溶液理论等进行了研究.

2、提出能量子概念

普朗克在物理学上最主要的成就是提出著名的普朗克辐射公式,创立能量子概念.

19世纪末,人们用经典物理学解释黑体辐射实验的时候,出现了著名的所谓“紫外灾难”.虽然瑞利、金斯(1877—1946)和维恩(1864—1928)分别提出了两个公式,企图弄清黑体辐射的规律,但是和实验相比,瑞利-金斯公式只在低频范围符合,而维恩公式只在高频范围符合.普朗克从1896年开始对热辐射进行了系统的研究.他经过几年艰苦努力,终于导出了一个和实验相符的公式.他于1900年10月下旬在《德国物理学会通报》上发表一篇只有三页纸的论文,题目是《论维恩光谱方程的完善》,第一次提出了黑体辐射公式.12月14日,在德国物理学会的例会上,普朗克作了《论正常光谱中的能量分布》的报告.在这个报告中,他激动地阐述了自己最惊人的发现.他说,为了从理论上得出正确的辐射公式,必须假定物质辐射(或吸收)的能量不是连续地、而是一份一份地进行的,只能取某个最小数值的整数倍.这个最小数值就叫能量子,辐射频率是ν的能量的最小数值ε=hν.其中h,普朗克当时把它叫做基本作用量子,现在叫做普朗克常数.普朗克常数是现代物理学中最重要的物理常数,它标志着物理学从“经典幼虫”变成“现代蝴蝶”.1906年普朗克在《热辐射讲义》一书中,系统地总 结了他的工作,为开辟探索微观物质运动规律新途径提供了重要的基础.

三、趣闻轶事

1、启蒙老师

普朗克走上研究自然科学的道路,在很大程度上应该归功于一个名叫缪勒的中学老师.普朗克童年时期爱好音乐,又爱好文学.后来他听了缪勒讲的一个动人故事:一个建筑工匠花了很大的力气把砖搬到屋顶上,工匠做的功并没有消失,而是变成能量贮存下来了;一旦砖块因为风化松动掉下来,砸在别人头上或者东西上面,能量又会被释放出来,……这个能量守恒定律的故事给普朗克留下了终生难忘的印象,不但使他的爱好转向自然科学,而且成为他以后研究工作的基础之一.

2、“普朗克行星”

普朗克进入科学殿堂以后,无论遇到什幺困难,都没有动摇过他献身于科学的决心.他的家庭相继发生过许多不幸:1909年妻子去世,1916年儿子在第一次世界大战中战死,1917年和1919年两个女儿先后都死于难产,1944年长子被希特勒处死.但是普朗克总是用奋发忘我的工作抑制自己的感情和悲痛,为科学做出了一个又一个重要的贡献.

他一生发表了215篇研究论文和7部著作,其中包括1959年所着的《物理学中的哲学》一书.

在普朗克诞辰80周年的庆祝会上,人们“赠给”他一个小行星,并命名为“普朗克行星”.1946年他虽然体弱,但却非常高兴地出席了皇家学会的纪念牛顿的集会.

3、墓碑号刻着他的名和 ![]() 的值

的值

普朗克为人谦虚,作风严谨.在1918年4月德国物理学会庆贺他60寿辰的纪念会上,普朗克致答词说:“试想有一位矿工,他竭尽全力地进行贵重矿石的勘探,有一次他找到了天然金矿脉,而且在进一步研究中发现它是无价之宝,比先前可能设想的还要贵重无数倍.假如不是他自己碰上这个宝藏,那幺无疑地,他的同事也会很快地、幸运地碰上它的.”这当然是普朗克的谦虚.洛仑兹在评论普朗克关于能量子这个大胆假设的时候所说的话,才道出了问题的本质.他说:“我们一定不要忘记,这样灵感观念的好运气,只有那些刻苦工作和深入思考的人才能得到.”

1947年10月3日,普朗克在哥廷根病逝,终年89岁.德国政府为了纪念这位伟大的物理学家,把威廉皇家研究所改名叫普朗克研究所.

普朗克的墓在哥庭根市公墓内,其标志是一块简单的矩形石碑,上面只刻着他的名字,下角写着:

![]() 尔格·秒.

尔格·秒.

扩展资料

光电效应与康普顿效应

我们已明确指出光的本质是电磁波,它具有波动的性质.但近代物理又证明,光除了具有波动性之外还具有另一方面的性质,即粒子性.至于光具有粒子性,最好的例证就是著名的“光电效应”和“康普顿效应”.由于光电效应与康普顿效应研究的都是光子与电子之间的相互作用,这就使有些人自然产生一个疑问:既然研究的对象相同,那么,为什么有时讨论光电效应,有时又讨论康普顿效应呢?到底两种效应有什么区别?有什么联系呢?下面我们就从光电效应的物理本质及规律,康普顿效应的物理本质及规律,光电效应与康普顿效应的关系这三个方面来回答这些问题.

1、光电效应的物理本质及规律

在麦克斯韦预言了电磁波的存在以后,为了证实电磁波的存在,德国物理学家赫兹于1887年首先发现用紫外光照射放电火花隙的负电极时,会使放电更易产生.尔后,其他物理学家都继续对此进行了研究,发现用紫外光以及波长更短的X光照射一些金属,同样观察到金属表面有电子逸出的现象.于是,物理学家就把在光(包括不可见光)的照射下金属表面逸出电子的现象称为光电效应.所逸出的电子叫光电子,这一名字仅为了表示它是由于光的照射而从金属表面飞出的这一事实.事实上它与通常的电子毫无区别.光电子的定向运动所形成的电流叫做光电流.光电效应的规律可归纳为以下几点:

(1)饱和光电流与入射光的强度成正比,即单位时间内受光照射的电极(金属)上释放出来的电子数目与入射光的强度成正比.

(2)光电子的最大初动能(或遏止电压)随入射光的频率线性地增加而与入射光的强度无关.

(3)当光照射某一金属时,无论光的强度如何,照射时间多长,若入射光的频率小于某一极限频率,则都没有光电子逸出,即不发生光电效应.

(4)只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会选出光电子,其时间间隔不超过![]() 秒,几乎是瞬时的,与入射光的强度无关.

秒,几乎是瞬时的,与入射光的强度无关.

在解释上述光电效应的规律时,经典的波动理论遇到了不可克服的困难.为此,伟大的物理学大师——爱因斯坦于1905年提出了一个非凡的光量子假设.他认为光也具有粒子性,这些光粒子称为光量子,简称光子.每个光子的能量是![]() ,h是普朗克常数,

,h是普朗克常数,![]() 是光的频率.

是光的频率.

按照光子假设,当光射到金属表面时,金属中的电子把光子的能量全部吸收,电子把这部分能量作两种用途,一部分用来挣脱金属对它的束缚,即用作逸出功W,余下一部分转换成电子离开金属表面后的初动能![]() .按能量守恒与转换定律,应有:

.按能量守恒与转换定律,应有:

![]()

这就是有名的爱因斯坦光电效应方程.

利用爱因斯坦光电效应方程能圆满地解释光电效应诸规律.

首先,根据光子假设,入射光的强度(即单位时间内通过单位垂直面积的光能)决定于单位时间里通过单位垂直面积的光子数.当入射光的强度增加时,单位时间里通过金属表面的光子数也就增多,于是,光子与金属中的电子碰撞次数也增多,因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也增多,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的饱和电流.所以,饱和电流与入射光强度成正比.

其次,由爱因斯坦光电效应方程可知,对于一定的金属而言,因逸出功W一定,故光电子的最大初动![]() 能随入射光频率

能随入射光频率![]() 成线性关系而与光强度无关.

成线性关系而与光强度无关.

第三,由爱因斯坦光电效应方程可见,如果入射光的频率过低,以至于![]() ,那么,金属表面就根本不会有光电子逸出,尽管是入射光强度很大.显然,只有当入射光的频率

,那么,金属表面就根本不会有光电子逸出,尽管是入射光强度很大.显然,只有当入射光的频率![]() 时,才会有光电流出现.事实上,这里的就是光电效应规律中所说的极限频率,又名“红限”,各种金属的红限各不相同.

时,才会有光电流出现.事实上,这里的就是光电效应规律中所说的极限频率,又名“红限”,各种金属的红限各不相同.

第四,当光子与金属中的电子相互作用时,电子能够一次性全部吸收掉光子的能量,因而光电效应的产生无需积累能量的时间,几乎是一触即发.

2、康普顿效应的物理本质及规律

一般的光散射知识告诉我们,只有当光通过光学性质不均匀的媒质时,光散射现象才会发生.但是实验发现,当波长很短的光(电磁波),如X射线、![]() 射线等通过不含杂质的均匀媒质时,也会产生散射现象,且一反常态,在散射光中除有与原波长

射线等通过不含杂质的均匀媒质时,也会产生散射现象,且一反常态,在散射光中除有与原波长![]() 相同的射线外,还有比原波长

相同的射线外,还有比原波长![]() 大的射线(

大的射线(![]() )出现.这现象首先由美国物理学家康普顿于1922~1923年间发现,并作出理论解释,故称康普顿效应,亦称康普顿散射.

)出现.这现象首先由美国物理学家康普顿于1922~1923年间发现,并作出理论解释,故称康普顿效应,亦称康普顿散射.

康普顿效应的规律可归纳成如下几点:

(1)康普顿效应中波长的改变![]() 与原入射光波长

与原入射光波长![]() 和散射物质无关,而与散射方向有关.当散射角(散射线与入射线之间的夹角)增大时,

和散射物质无关,而与散射方向有关.当散射角(散射线与入射线之间的夹角)增大时,![]() 也随之增大.

也随之增大.

(2)康普顿效应随散射物质原子量的增大而减弱.

经典波动理论同样解释不了上述康普顿效应的规律.为此,康普顿接受了爱因斯坦的光子假设,认为康普顿效应是由于光子与散射物质中的电子作弹性碰撞的结果.在轻原子中,原子核对电子的束缚较弱,电子的电离能只有几个电子伏特,远小于X光光子的能量(![]() 电子伏特),故在两者碰撞过程中,可把电子看作是静止且自由的.具体分析如下:设电子的静止质量为

电子伏特),故在两者碰撞过程中,可把电子看作是静止且自由的.具体分析如下:设电子的静止质量为![]() ,碰撞前,电子的能量为

,碰撞前,电子的能量为![]() ,动量为零;X光光子的能量为

,动量为零;X光光子的能量为![]() ,动量为

,动量为![]() ,碰撞后,电子获得速度为v,

,碰撞后,电子获得速度为v, 能量为

能量为![]() ,动量为mv,X光光子的能量变为

,动量为mv,X光光子的能量变为![]() ,动量变为

,动量变为![]() ,散射角为

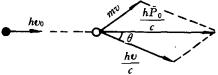

,散射角为![]() ,如图所示.碰撞过程因能量、动量都守恒,故有:

,如图所示.碰撞过程因能量、动量都守恒,故有:

![]() (1)

(1)

![]() (2)

(2)

根据相对论,式中电子静止质量![]() 与运动质量m的关系为:

与运动质量m的关系为:

(3)

(3)

将(1)式移项平方得:

![]()

(2)式乘![]() 得:

得:

![]()

以上两式相减得:

![]()

将(3)式两边平方后代入上式,得:

![]()

或:

![]()

由于![]() ,代入上式得:

,代入上式得:

![]() (4)

(4)

式中:

![]() (米)是一个常数,叫康普顿波长,若以

(米)是一个常数,叫康普顿波长,若以![]() 表示之,则(4)式可写成:

表示之,则(4)式可写成:

![]() (4′)

(4′)

(4′)式常称为康普顿公式.从公式的推导过程可见,在康普顿效应中,发生波长改变的原因是:当X光的光子与“自由电子”碰撞后,光子将沿某一方向(![]() 角)散射.同时,碰撞过程中把一部分能量传递给“自由电子”,这样,散射光子的能量就小于入射光子的能量.因为光子能量与频率成正比,所以散射光的波长就大于入射光的波长.

角)散射.同时,碰撞过程中把一部分能量传递给“自由电子”,这样,散射光子的能量就小于入射光子的能量.因为光子能量与频率成正比,所以散射光的波长就大于入射光的波长.

另外,原子中内层的电子一般都被原子核束缚得很紧密,特别是重原子中.光子与这些束缚电子碰撞,实际上是与整个原子碰撞,由于原子的质量比电子大得多,根据康普顿公式计算的波长改变量小得几乎测不出.原子序数愈大,内层电子愈多,与原子核结合而成的原子也愈重,波长不改变的成分也愈多,即康普顿效应愈弱.

3、光电效应与康普顿效应的关系

光电效应与康普顿效应在物理本质上是相同的,它们研究的对象不是整个入射光束与散射物质,而是光束中的个别光子与散射物质中的个别电子之间的相互作用.与两种效应相对应的爱因斯坦方程和康普顿公式都建立在光子假设基础上.光电效应主要是产生光电子,而康普顿效应主要是产生波长改变的散射光,但也向电子传递动量.研究光电效应和康普顿效应时都用到了能量守恒定律.

光电效应与康普顿效应的主要差别首先表现在入射光波的波长不同.原则上,任何波长的光和电子碰撞后都能发生康普顿效应.但是,对于可见光和红外光,效应中波长的相对改变太小不易观察.如波长为4000埃的紫光,在散射角![]() 时,其波长的改变

时,其波长的改变![]() 埃,则

埃,则![]() .然而,对波长

.然而,对波长![]() 埃的X光,则

埃的X光,则![]() ,波长更短的

,波长更短的![]() 光,相对改变将达百分之百!所以,就一般而言,产生光电效应的光主要是可见光和紫外光,而产生康普顿效应的光主要是波长很短的X射线和

光,相对改变将达百分之百!所以,就一般而言,产生光电效应的光主要是可见光和紫外光,而产生康普顿效应的光主要是波长很短的X射线和![]() 射线等.

射线等.

其次,在康普顿效应中,与入射光子相互作用的个别电子是作为“自由电子”身分出现的,考虑的是光子与自由电子的弹性碰撞,在此过程中,不仅能量守恒而且动量也守恒.实际上,只有在电子和原子核(实为原子实)之间的束缚能量远小于光子能量时才正确.而在光电效应中,与入射光子相互作用的个别电子并没有看作“自由电子”,而是以一种束缚态出现的.按理,我们必须同时考虑光子、电子和原子实三者的能量和动量变化.但是,由于原子实的质量比电子的质量大几千倍以上,因此,原子实的能量变化很小,可以略去不计.爱因斯坦方程只表示出光子和电子之间的能量守恒而没有相应的光子和电子的动量守恒关系式就是由于这个缘故.

由此可得结论:当光子从光子源发出,射入散射物质(一般指金属)时,主要是与电子发生作用.如果光子的能量相当低(与电子束缚能同数量级),则主要产生光电效应,原子吸收光子而产生电离.如果光子的能量相当大(远超过电子的束缚能)时,则我们可以认为光子对自由电子发生散射,而产生康普顿效应.更为有趣的是,当光子的能量大于一个兆电子伏特时,还能出现电子对效应(物质吸收光子后发射一对正、负电子的现象).

扩展资料

普朗克:不情愿的革命者

普朗克,1858年出生于德国.他终生从事热力学研究,最大科研成果是提出了量子假说.

普朗克很早就投入了对黑体辐射的探索,在用经典物理理论无论如何都解释不了探索结果的情况下,他对经典物理理论进行了否定,提出崭新的量子假说新概念,并据之得出了公式,把辐射能量与辐射光谱统一了起来,解决了黑体辐射问题.普朗克的量子假说认为,辐射是由一分分的能量组成的.就像物质是由一个个原子组成的一样.辐射中的一份能量即是一个量子.量子的能量大小取决于辐射的波长,波长越短,能量越大;波长越长,能量越小.换句话说,就是量子的能量与波长成反比,与频率成正比.所谓量子,来自拉丁文“分立的部分”或“数量”一词.光正是一个个量子的连续发射,但由于人的眼睛有视觉暂留现象,所以看不到一个个分离的量子,而看到的是一道道光线.从而,为新物理学的产生奠定了第一块基石.

量子假说是物理学进入新的发展阶段的标志,它在经典物理学的宏大体系中打开了第一个缺口,为现代物理学基本理论的建立奠定了新的基础.因此,光量子的提出本身是一个革命性的行动,从这个意义上讲,普朗克无疑是量子力学发展史上第一个革命者.但是,受过严格经典物理学训练的普朗克,看到自己为形势所迫,不得不提出的量子假说造成的对经典物理学理论的“破坏”,心中有说不出的难过,从而限制了他进一步超越经典物理学论的界限,建立起崭新的物理学理论的研究.相反,他对经典物理学理论极其深厚的思想感情,使他开始了试图取消量子假说,或者使量子假说纳入经典物理理论的奋斗.

普朗克的这一奋斗造成了必然的失败.他从1901~1914年的15年间,两次修改了原来的理论,企图使之纳入经典物理学理论.1911年,他提出第二个理论,对量子假说作了部分修改,即认为它只在发射时是不连续的,而吸收时却仍然是连续的.1914年,他又提出了第三个理论,不管是发射或是吸收,一律都是连续的,全面修改了量子假说,但这一理论在1915年终因未得到人们的支持而被放弃.在这15年中,普朗克在量子理论的知识宝库中,再也没有加进任何值得称道的东西.

普朗克在晚年终于看到了自己的徒劳,他不得不承认“为了设法使基本作用量子适合于古典理论,我徒劳地进行了许多年的工作,耗费了很大精力,结果是枉费心血.现在我认识到,基本作用量子在物理学理论中所起的作用,比我受到的怀疑要重要得多.”

普朗克尽管是新理论的开拓者,但他在刚刚提出量子假说后便又缩了回去,没有能够在这一假说的基础上,建立起崭新的微观物理学理论量子力学的大厦,把已经得到的东西失掉了.就在普朗克修正他的量子假说之时,德国物理学家爱因斯坦大胆革命,继续为量子理论的发展开拓道路,不仅证实了量子的存在,并在普朗克量子假说基础上,为建起量子力学大厦做出了进一步的努力.

普朗克是一位老派的学者.他为人正直高尚、奉公守法、谦虚谨慎,从来不愿意炫耀自己.他自称没有特殊的天才,不能同时处理许多不同的问题.在学术工作中,他主张尽可能地谨慎,不到万不得已不愿意打破传统的“框框”.他把自己的量子假说称为“孤注一掷”的办法.就是说,只是在实验事实的逼迫下,他才终于“上了梁山”.因此,人们常说他是一个“不情愿的革命者”.

扩展资料

爱因斯坦与现代物理学的奇迹年

“奇迹”(英、法miracle,拉丁miraculum),在西方通常指超自然力量的现象或事件,如《圣经》中涉及先知和耶稣基督的种种离奇故事,它与立足于实证基础上的科学实在是风马牛不相及.但是在科学史上,却有些被称为“奇迹年”的特殊年代;其中最不可思议的“奇迹年”当属1543年、1666年和1905年.

1543年,哥白尼的《天体运行论》和维萨留斯的《人体构造》相继出版,人类对宇宙和对自身的认识揭开了科学革命的序幕.

1666年,从剑桥回到乡间躲避鼠疫的牛顿发明流数术(微积分)、发现万有引力定律和完成光色的分析.

1905年,在伯尔尼瑞士专利局工作的爱因斯坦发表了五篇具有划时代意义的论文,包括现代物理学中三项伟大的成就:分子运动论、狭义相对论和光量子假说.

如此惊人的智慧之果集中出现在某一个特定的年份,谁也不能否认这是文明史上的奇迹.历史唯物主义者当然不相信宗教意义上的“奇迹”,但是“偶然性”确实使历史显得多姿多彩.我们可以附和“如果没有拿破仑,18世纪末的法国社会也会制造出一个拿破仑来”的说辞;但是却很难断言,如果1815年6月18日凌晨滑铁卢上空不曾降下大雨,19世纪初欧洲的政治格局会是我们今日所知晓的那样.类似地,我们可以考虑牛顿力学是17世纪英格兰经济与社会发展的结果;却无法解释在1665年末至1666年初的短短几个月内,何以会有那么多伟大的思想在一个人的头脑中频频灵光闪现.

诗人波普倒是省事,他在赞美牛顿的伟业时吟道:

自然与它的奥秘

都隐藏在黑暗中

上帝说

让牛顿去干吧

于是

一切顿现光明

也许只有借助上帝,才能解释这种巧合;也许只有用诗的语言,方能表达凡夫俗子们的惊奇.“江山代有才人出,各领风骚三百年.”赵翼的诗句传达的是同样的信息,尽管他心中没有那个人格化的上帝.

1900年,爱因斯坦从苏黎世联邦工业大学毕业后即失业,直至1902年才在瑞士专利局找到一份固定的工作.1905年他26岁,与第一任妻子也是大学同班同学的米列娃刚结婚两年并有了第一个孩子.这位专利局的技术员,当年一口气完成了六篇论文,其中四篇于当年、另一篇于次年在德文《物理学杂志》(Annalen der Physik是月刊,不应译作《物理学年刊》)上发表.这五篇论文,篇篇含英咀华.它们分别是:

(1)分子大小的新测定

(2)热的分子运动论所要求的静止液体中悬浮小粒子的运动

(3)论动体的电动力学

(4)物体的惯性同它所含的能量有关吗?

(5)关于光的产生和转化的一个试探性观点

按照美国物理学教授施塔赫尔的说法,五篇论文涉及从经典物理学向现代物理学转换的三个领域:(1)和(2)致力于扩展与完善经典力学的方法,特别是其分子运动论的含义;(3)和(4)致力于扩展与完善麦克斯韦理论,通过修正经典力学的基础来消除力学和电动力学之间的明显矛盾;(5)揭示了经典力学和麦克斯韦理论在解释电磁辐射的性质与能力上的局限性,通过引入光量子假说发展了普朗克的量子论,并对诸如光电效应这一类奇异的现象进行解释.

实际上,(1)是爱因斯坦提交给苏黎士大学的博士论文,初稿写成于1901年,后来作了较大的修订,文中将流体动力学的技巧与扩散理论结合,创造了一种测定分子大小和阿伏伽德罗常数的新方法.(2)是利用扩散理论和热的分子运动论讨论布朗运动的,对于消除当时人们对原子物理实在性的怀疑,以及开启统计热力学与随机过程的普遍理论具有重要意义.(3)和(4)建立了狭义相对论的基本框架,对传统的时间、空间、运动、物质等最基本的物理学概念进行了全新的考察,在(4)中还提出了著名的质能公式.(5)则深刻地揭示了麦克斯韦场的连续性与粒子分立性之间的矛盾,成为量子论发展进程中的重要里程碑.1921年诺贝尔奖评选委员会将当年的物理学奖授予爱因斯坦时宣称,他“因在数学物理方面的成就,特别是发现了光电效应的规律”而获奖.就是指主要由论文(5)体现出来的成就.

据说爱因斯坦被一再提名,主要是由于论文(3)、(4)所建立的狭义相对论和他不久前创立的广义相对论给他带来的声名,但是老于世故的评委们最终决定,用那个看似更加保险而又具备足够量级的“光电效应”来表彰这位古往今来最伟大的科学家,而宁可将那骇世惊俗的相对论留待时间老人的进一步检验.爱因斯坦在1905年的工作可以获得四个诺贝尔奖,而1915年的广义相对论和1916年的受激辐射理论,又值两个诺贝尔奖.无论如何,诺贝尔物理学奖没有直接表彰爱因斯坦在狭义相对论和广义相对论方面的伟大贡献,不能不说是这一国际科学最高奖项的遗憾.