设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

扩展资料

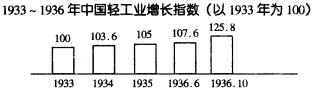

1933年-1936年中国轻工业发展状况

扩展资料

张学良与中原大战

中原大战是中国近代史上发生的一次重大历史事件。它是北伐战争后,中国新军阀诸种矛盾的最高体现。因战争的主战场在陇海、津浦、平津线上,故称中原大战;又因这场战争主要是以冯玉祥为首的西北军和以阎锡山为首的晋军,与蒋介石为首的中央军作战,因此亦称蒋冯阎大战。这场战争历时七个月,战场纵横河北、河南、山东、山西、江西、江苏、安徽、湖北等省区,共投入兵力逾百万,伤亡兵员逾30万,百姓损失无数。战争牵动当时境内几乎所有的大小军阀,动用了当时最先进的武器,包括首次使用飞机、坦克和化学武器,形成了惨烈的群雄逐鹿局面。面对战火纷飞的中原大战,张学良辗转反侧。当时中东路事件刚刚平息,日本军国主义一直窥伺东北,张学良为东北安全计,一直采取观望的态度。但停止内战,促进统一,是张学良的一贯主张。为此。于1930年2月12日,张学良首先发出了响应谭延恺等国民政府五院长的“息内战求统一”的电文,又于3月1日发出通电,提出“邦家多难,非息争不足以图存”的主张,要求双方息争言和,然而战火并未因此而停息,反而愈演愈烈。

张学良当时拥兵几十万,武器精良,雄踞东北,一时成为双方争夺的主要对象。蒋介石、汪精卫、阎锡山、冯玉祥等均派出代表赴东北拜会张学良,或委婉游说,或以高官厚禄引诱,请其出兵助战。张学良冷静地分析了国内形势,从中国统一大局出发,于9月18日发出拥蒋呼吁“请各方即日罢兵,以纾民困”。随后,东北军问鼎中原入关助蒋,使中原战局陡转直下。10月10日,阎锡山、冯玉祥、汪精卫不战而退,并致电张学良宣布停战。之后,张学良又受蒋介石委托,妥善地处理了各军的善后编遣工作。使中国又一次纳入了统一的轨道。这是张学良继东北易帜后,所实行的又一利国利民之壮举。

扩展资料

张学良东北易帜

1922年6月1日,上海《新闻报》驻京记者顾执中从前门车站获悉,张作霖在京眷属已于凌晨乘车出关,张本人也出走在即。张作霖出走,使形势急转直下。顾执中主张把这一条新闻立即拍发上海《新闻报》,但《新闻报》驻京办事处的人员害怕张作霖留在北京的军队迫害,苦苦劝阻发电。顾执中为安全计,只好改用付现款的私人电报发出。电报内容则用可以猜出的隐语:“弟以予本日晚偕小妾离京,所有家务由郭务远先生代为管理。”收电人是陈达哉。他是《新闻报》编辑中最为机灵的一位。不出所料,上海《新闻报》就在6月2日发表了张作霖出走的消息。这条消息为何如此重要呢?原来1928年春,蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁四人分别担任第一至第四集团军总司令,联合向奉方进攻。蒋介石的北伐军沿津浦路攻打奉军,直逼京津。冯玉祥的西北军,于陇海、津浦两线迫使张宗昌、褚玉璞的“直鲁联军”节节败退。阎锡山的晋军又猛攻龙泉关,如京津地区与东北的通道一但被切,奉军主力就有被包抄的危险。

早就主张停战议和的张学良趁机从河南前线给部下周大文等人写密信,要他们在北京“大元帅府”酝酿停战空气,并暗中策动东北三省法团派代表赴北京,恳请张作霖退回东北。在这前后,张学良先后密派危道丰、葛光庭南下与国民党的何成浚等人谈判。这时“安国军政府大元帅”张作霖感到大势已去,于5月30日召集张作相、张学良、杨宇霆、孙传芳、张宗昌等举行紧急会议,决定让出京津地区,向关外总退却。6月3日,张作霖秘密登上了前天已经生火待发的“蓝钢”专列“泰山号”由北京启程返回奉天。6月4日凌晨5时30分,张作霖在皇姑屯被关东军炸死,这就是历史上轰动一时的“皇姑屯事件”。

“皇姑屯事件”之后,张学良决心雪国耻报父仇,尽早实现“南北统一”。但关东军正急于利用“皇姑屯事件”所造成的紧张形势,在东北制造傀儡政权,百般阻挠易帜。而且奉系参与决策的高层人物,在讨论“易帜”问题时意见不一,以到迟迟未能如愿。

在张学良的说服和坚持下,奉系大多数军政要人始赞同东北实行易帜。7月1日,张学良发表通电,表示绝不妨碍南北统一。于是张学良、蒋介石两人的代表在北平六国饭店商妥,东三省定于9月中旬实行易帜。应蒋之要求,张令汤玉麟于7月19日宣布先行易帜。蒋介石为促使东三省早日归附中央,加紧了与张学良的秘密联系,先派方本仁为特使参加张作霖的丧礼,又通过胡若愚的牵线派李石曾到沈阳活动。李住在商埠三经路上德国人开设的饭店里,从不公开露面,只由胡若愚、朱光沐、朱海北相陪。李石曾和张学良会谈的地点,是北陵高尔夫球场内的“少帅”专用休息室。李石曾一再要求张学良尽早换挂“青天白日旗”,以实现全国统一。张学良诚恳地表示,结束国家分割局面是自己多年的愿望,但立即“易帜”尚有困难,主要是担心日本人会趁时局未稳进行干涉,内部也还有阻力。为此张学良被迫决定推迟三个月再宣布“易帜”,表示力争在年底实现这个目标,希望谅解他的苦衷。

此后蒋介石、张学良两人函电频传,信使不断,蒋对张予以理解和同情。1928年冬,南京国民政府特派张群、吴铁城、宋大章三人来到沈阳,与张学良密议“东北易帜”大业。张、吴、宋三人下榻于交通银行后,“亲日派”欲采取破坏行动,扣留他们。经紧急磋商,乃决定由吴、宋两人连夜乘车直奔少帅府邸,面晤张学良。在这天夜晚的密谈中,双方推心置腹,冰释了张学良的某些疑虑,更坚定了他“东北易帜”的决心。蒋介石还利用美、英与日本的矛盾,推动美、英向日本施加压力。在国民政府的支持下,反对日本分割中国的舆论也高涨起来。到11月,日本首相田中也不得不承认东北易帜是“中国的内政问题”。

嗣后,蒋介石对张学良派驻南京的代表胡若愚表示,为了不使张学良为难,东北外交由中央应付,同意东北“内政”仍由现职各员负责,概不更动。重大人事,先由张学良请委,然后由中央任命。蒋介石每月允拨军饷1000万元给奉军,这样更增加了奉军的向心力。

1928年12月29日,张学良一如所诺,不顾日本的反对,排除杨宇霆的干扰,毅然宣布“易帜”。南京政府任命张学良为东北边防司令长官。在就职典礼上,张学良身穿中山服,向总理遗像宣誓(方本仁、刘光监誓)。至此,结束了北洋军阀割据局面,实现了全国的统一。

扩展资料

善后会议与东北易帜

李宗仁

(一)

在我国历史上,凡是大兵之后,善后问题总是难处理的。北伐完成,自然也不能例外。

平津克复时,由于中央任命文武官员实际上均为蒋先生一人所操纵,有欠公允,致心怀怨恚。而表示沉默反抗的,便是第二集团军总司令冯玉祥。因直隶(旋改称河北省)、察哈尔两省及北京(旋改北平)、天津两市的光复,实系第二、三、四各集团军协力作战的战果。然战后中央政府对光复地区地方军政机关人事的安插,除第四集团军保持一贯作风不荐人外,几乎全是阎系人物;冯玉祥仅分得北平特别市市长和崇文门统税局一所。此税收机构原为北京政府历任总统私人占据的肥缺,每月收入约二十万元。这数目对拥兵十余万的冯玉祥说来,简直是“杯水车薪”,无济于事。面对坐拥河北、察哈尔两省暨平、津两市的阎锡山,难免感觉不平,因而发生怨言。

蒋先生这种措施,事实上也是一种权术。意在挑拨本已互相嫉忌的冯、阎二人,使其发生龃龉,以便控制。阎锡山对蒋先生的厚己固然感到心满意足,但是久历官场的冯玉祥,对蒋先生的用意岂有不知之理。因此他对阎氏尚无甚恶意,而对蒋先生的运用诡谲伎俩,却积愤很深。

因此蒋先生于六月中旬,电邀我和冯、阎到北京举行善后会议时,冯玉祥遂托病复电不来参加,并电令其驻汉口代表李鸣钟向我解释,希望对他原谅,顺便探测我对善后会议的态度和意见。冯氏此时坐拥重兵,虎踞西北陕、甘各省和中原河南四战之区。他的消极态度,不特对蒋先生面子上极为难堪,而中央政令在全国即将统一之时,遭受极大的阻力,尤损威信。

冯氏的消极抗命,就事论事,也情有可原。因冯军所驻西北各省均极贫瘠,地方收入不足以养重兵。今平、津光复,地方税收甚丰,冯军几一无所获,安得不怨?

事实上,军事新胜之后,诸将争功,本不易应付。而蒋先生不但不善加处理,反想扩大其矛盾,促成其恶化,以收渔利,实有失全国军事统帅的风度,居心也不可耍我当时在武汉目击这种事态的演变,内心颇引为隐忧。因一面电中枢,主张裁兵,移军费作工农建设,以政治方式解决国内的纷争。(此一裁兵电报曾传播各地,颇为舆论界所赞扬);一面派曾在冯处任职的高级参谋黄建平偕李鸣钟前往河南新乡,慰问冯先生的病状,并代为恳切陈述我对善后会议的意见。略谓,民国成立以来,外有帝国主义的侵凌,内有军阀的割据,北征南讨,扰攘经年,民苦已久。今赖将士用命,人民输将,北伐既已完成,国家统一在望。倘善后会议遭受挫折,中央固有责难,人民也不会谅解,则吾人何以自处?深盼冯公顾全大局,忍辱负重,扶病北上,参加善后会议,则公私两利,实国家之幸。旋接冯氏复电,略谓,黄、李两君莅临,并出手示,情谊拳拳,铭感肺腑,至分析时局,洞若观火,尤为钦佩。我兄如北上参加善后会议,弟当扶病奉陪末座云云。我接此电后,极感快慰,随即拍电报告蒋先生。中央诸公获此清音,一天云雾顿时消散,欢忭可知。那时,蒋先生已派吴忠信来汉,拟请我居中调处。因我实是担

任这项任务最适当的人眩论攻克平、津的战功,我第四集团军或在第二、三两集团军之上;但我军功成不居,禄亦弗及,我辈也从无怨言,殊足以为冯玉祥作规范。不意我已自动从旁疏解,并已获得了圆满的结果。

南京接电之后,蒋总司令乃决定约我同道往新乡,亲约冯玉祥往北平开会。这是蒋氏舍近求远,取道武汉,前往北平的原委。

民国十七年六月下旬,国民政府乃正式通过设立裁兵善后委员会,并决定于北平召开善后会议。六月二十八日蒋总司令率总参谋长李济深,中委蔡元培、吴敬恒、张人杰、戴传贤及随员张群、陈布雷等一行二十余人,自京抵汉。我既为武汉政治分会主席,不少得带了文武官员暨各民众团体到江畔欢迎。旗帜招展,锣鼓喧天,为蒋总司令复职以来难得的盛会。当晚设宴为诸公洗尘。谁知在此宴会上,竟发生一

项不愉快的小事件,后来蒋先生的歧视第四集团军,可能便种因于此。

原来在宴会举行时,我第四集团军中的夏威、胡宗铎、陶钧三军长俱未出席奉陪。盘箸虚陈,情形颇为尴尬。我发觉之后,立即派人去催,他们竟都托故不来。此事使位居首座而气量褊狭的蒋总司令颇为难堪,心头自然不悦,可能更疑窦丛生。

其实,夏、胡、陶的缺席并无恶意。只是他们三人都是习于战场的生活,粗迈豪爽,不拘小节。性喜高谈阔论,大碗斟酒,大块吃肉,对于蒋总司令特意装模作样,严肃静穆的官场应酬,感觉乏味和不惯。我间或有款待上宾的正式宴会,他们三人也往往不参加,并说:“有总司令在招待难道还不够光辉,要我们去干什么呢?”我也不以为意,因一般宴会他们本可不必参加。

但是这次的情形便不同了。我们的主客是复职不久的最高统帅——蒋总司令。在这场合,他们三人一致不参加,就容易引起误会了。事后,我深悔没有事先关照他们三位粗枝大叶的莽汉,致造成不愉快的场面。

更坏的是,宴会的翌日,蒋总司令循例检阅第四集团军驻汉部队。我首先致简单欢迎词,然后恭请蒋总司令训话。训词当然冠冕堂皇。大意谓,革命军人应忠诚拥护中央政府,应尽阶级服从天职和确守军风纪,不惜为国家牺牲云云。蒋氏辞毕,不料身为阅兵总指挥官的胡宗铎,心血来潮想出风头,突然站出阅兵台前,对中央来宾诸公和官佐士兵,提高嗓子,大放厥词。略谓,革命北伐军在进展期中,中央政府政潮迭起,致影响军事,屡受波折。自今以后,深盼中枢开诚布公,赏罚分明,用人唯才,造成政府廉洁风气,俾武装同志为国牺牲才有代价,才有意义等语。这番话显然与蒋总司令的训词针锋相对,使我骤然陷于诚惶诚恐的境地。宗铎此种言论,发之于私人谈话之间,尚无不可,在这种场面下,公开演说,实在太为不雅。蒋先生当然大为不快。此事可能也是他后来决定消灭第四集团军的原因之一。

这两不幸事件发生后,我曾因夏、胡、陶三人不识大体,认真地训斥了他们一番,然究有何补?

夏、胡、陶三人都是革命军中第一流的战将。然因百战功高,本已有骄蹇之态,一旦战事平息,住入繁华的大都市,经不起声色犬马的诱惑,都取了年轻的新欢,宴安鸩毒,目无余子;及卷入政治漩涡,又因缺乏政治素养,难免误事。言念及此,益觉秉政当国,用人行事的不易。

(二)

六月三十日我们一行在蒋总司令率领之下,自汉口专车北上。原拟迳赴新乡访问冯玉祥,但冯氏来电约在郑州晤面。

翌日早晨,我们车抵郑州时,冯氏已自新乡赶到,在车站迎接,握手相谈甚欢。

此时是七月上旬,中原天气已渐燠热。冯氏设午宴款待我们。我见冯身躯结实,满面红光,无丝毫病容。然他在宴会席上,仍频频咳嗽。望其人,听其声,分明是假咳嗽。我就用膝盖碰了碰坐在我身旁的李济深。散席后,我问李:“你看冯先生在害病吗?”李微笑道:“他在演戏。”

与冯小聚后,我们仍搭原来专车北上,冯则另乘一车随后。翌日,当车抵北平郊外的长辛店站,阎锡山、白崇禧等都亲自来迎。这是我和阎锡山第一次晤面。阎是中等身村,皮肤黧黑,态度深沉,说的一口极重山西土音,寡言鲜笑,唇上留着八字胡须。四十许人,已显苍老,一望而知为工于心计的人物。渠为山西晋北人,生于清光绪九年(一八八三

年)。早年留学日本士官学校,据阎的同学程潜告我,渠在日本留学时成绩平常,土气十足,在朋辈之间,并不见得有任何过人之处。谁知其回国之后,瞬即头角峥嵘,驰名全国,为日本留学生回国后,在政坛上表现最为辉煌的人物。民国初年历任山西都督,山西督军等职,励精图治,革命军北伐至长江流域,渠即向国民政府输诚,成为中国政坛上的不倒翁。

锡山为人,喜愠不形于色,与冯玉祥的粗放,恰成一对比。

我们一行抵平后,于七月六日齐赴北平香山碧云寺总理灵前,举行祭告典礼。由蒋先生主祭,我和冯玉祥、阎锡山任襄祭。祭告典礼开始时,蒋先生忽抚棺恸哭,热泪如丝。冯、阎二襄祭也频频拭文泪,状至哀伤。我本人却在一旁肃立,虽对总理灵柩表示哀悼,但并未堕泪。窃思总理一生,事功赫赫,虽未享高寿,然亦尽其天年。如今北伐完成,中国统一于青天白日旗下,功成告庙,也足慰总理和诸先烈的英灵于地下。

抚棺恸哭,拭文泪相陪,都似出于娇情,我本人却无此表演本领。

我们到北平去,原以开北伐善后会议为标榜。当时参与会议的,计有:蒋总司令、冯总司令、阎总司令、李济深、蔡元培、张人杰、李煜瀛、吴敬恒、李烈钧、戴传贤和我,一共十一人。而事实上,并没有议事细则,更无预定提出讨论的大政方针,只是一个座谈会而已。说话最多的是吴敬恒,其次是戴传贤。东拉西扯,不着边际,开了四天的会,毫无结果可言。吴敬恒屡于席上诙谐地说:“好在国民党惯于会而不议,议而不决,这次的会议当然无伤大雅。”不过我由各种迹象推测,蒋总司令利用这场合来造成他的中央党政军领袖的地位,确实相当成功。最后,大家同意先成立编遣委员会,再续议裁兵。蒋总司令乃取出一份拟好的裁兵计划,阎、冯和我都一致副署,拟于五中全会时,作为议案提出。

蒋总司令驻节北平日子虽短促,但做了两件富戏剧性的事,令人玩味。第一件,他忽然以总司令名义通缉前曾历任国务总理和执政的段祺瑞。此公年迈,隐居天津,不问政治已有五年。门生满全国,革命军中将领均多呼段氏为“老师”。某次,我特对蒋先生说,段祺瑞不问政治已久,何必通缉他?蒋先生回答说,段为北洋军阀的巨头,不把他的威信打击一下,对我们国民革命很有妨碍。

第二件是关于蒋先生学历上的一段趣事。蒋先生原名志清,弱冠时曾考入保定陆军速成学堂,因不守堂规而被开除。

后往日本进陆军振武学校,接受军士教育程度的训练。回国后,却说他是日本士官第六期毕业生。此次到了北京,乃派曾一度任其副官长的陈铭阁(河南人)到米市胡同南兵马司和士官学生同学总会负责人刘宗纪(士官第六期,曾充孙传芳的参谋长)接洽,并捐五万元,作为同学会经费。那时有些人,像四期的蒋作宾、雷寿荣,六期的杨文凯、卢香亭等,就向刘宗纪质问,那里出来这个叱咤风云的大同学呢?刘说,捐巨款还不好吗,何必深究呢?本来“英雄不问出身”,蒋先生实在是多此一举。

在北平除开编遣会议之外,其余时间则消磨于联络情感的社交饮宴。一次,冯玉祥作东,在故宫宴请中央要人和四

个集团军的高级袍泽,与宴的凡百余人。酒酣耳热时,忽有百余位大小职员和工友排队走进餐厅前的天井里。与宴者均不知这群人究为何事而来,不免相顾愕然。

他们站定后,做主人的冯玉祥乃起立发言说:“我冯玉祥在民国十三年将清废帝溥仪赶出故宫时,外界谣传都说我冯某曾乘机偷窃故宫财宝。刚才进来的这一批人,都是在故宫内做事的人,知道溥仪出宫的情形最为详细。”冯氏越说声音越洪亮,大声问道:“你们都是在故宫做事很久的人。你们直说,宣统出宫时,我冯玉祥偷过东西没有?”

冯氏问毕,站在天井中的百余人都大声回答说:“我们都知道冯总司令没有偷东西。”

冯又大声问:“你们说话诚实不诚实?”

众人又大声回答说:“我们说话是诚实的。”

冯氏乃转身向众宾客行一鞠躬礼,然后说:“诸位现在已知道我冯玉祥并未偷过故宫宝物吧。”

冯氏的话,引起哄堂大笑。那一大群“证人”遂又整队退出。一场喜剧才告收场。一九五七年,纽约一位中国古董巨商曾到我家里闲谈。我把上述的故事告诉他,并问他,古董商场上有无冯先生出售古物的痕迹。他说,在若干年前,有一美国大古董商请他考证并估价一个长约一英尺、高约五英寸的中国式花舫,是整块翡翠雕琢而成的。人物生动,花草逼真,确是精致绝伦。他用放大镜细看,证实系乾隆朝代的贡品。据说,这宝物原属冯玉祥所有,这洋人用二万金元购得的。这位中国商人对我说,该花舫诚稀世的宝物,至少值十万元以上,原售主以两万金割爱,殊为可惜云。

又抗日胜利后,我任北平行辕主任,时孙连仲任河北省主席兼绥靖主任。某次,我问孙说:“人们都传说,民国十三年冯先生携取故宫的宝物,据你推测,有无此事?”孙说,当时他任冯的卫队旅旅长,派部队保护故宫。后来听说,有一士兵误以为一只大铁箱里藏有金银,乃用斧头铁锤把它打开,发现其中贮藏的全系历代磁器,已震碎无余。至于冯先生曾否携带宝物出故宫一事,孙君并未作答。

不过,冯氏的为人也有殊足为人称颂的。据说,民国十三年第二次直奉战争,冯氏和张作霖勾结,赶走直系首脑曹锟和吴佩孚后,奉张应玉祥约请,只身入北京相晤,磋商善后问题。然直系倒台后,张、冯二人的政治利害又直接冲突,无法协调,善后商谈,自然没有结果。因而在欢宴张作霖之夜,玉祥曾约其股肱胡景翼(国民军第二军军长)和孙岳(国民军第三军军长)密议,终无善策可循。胡、孙二人一致认为张作霖将为西北军的大患,不及早除去,将噬脐莫及,故力主将张作霖即刻逮捕为质,然后出师驱逐奉军出关。冯氏以合作未逾匝月便下此毒手,将召物议。无奈胡、孙坚持,以为时机稍纵即逝,不可畏首畏尾。辩论到最后,胡景翼竟代书手令,逼玉祥签字。冯氏拒不握笔。胡、孙二人,一执手令,一执毛笔,和冯玉祥在中南海居仁堂中往返追逐,作团团转,直如演戏一般。三人争辩彻夜,玉祥卒未下令,张作霖才能于翌日平安离京。孙连仲时任冯玉祥的卫队旅旅长,是晚因身负拱卫居仁堂之责,故能目击这一戏剧性的会议。抗战期间,我受任第五战区司令长官,连仲为副。偶尔闲谈往事,孙氏对我说来绘影绘声,听了为之捧腹不止。

(三)

善后会议期中,关乎全局的最重要一项决策,厥为接受张学良的和平解决方案,对关外停止用兵。

当革命军进驻平、津,张作霖为日人谋杀之后,我即电陈中央,主张对东北停止用兵,以政治方式谋求统一。我的想法是,全国统一大势已定,张作霖已死,张学良断不敢作负隅顽抗之想,和平接受中央领导,将为必然的后果。再者,此次日人谋杀张作霖,其处心积虑侵略东北的计划已如箭在弦上,我们如出兵东北,日军加以阻挠,可以断言,济南惨案的血迹未干,出兵东北更应特别慎重。当善后会议在北平开会时,张学良果派来代表三人——邢仕廉、王维宙、徐祖贻——接洽东北易帜,归顺中央诸问题。然冯、阎两方人士认为东北已失领导中心,士气涣散,故力主乘机进兵,一举削平奉系,以除后患。他们的主张盖基于两种心理:一、冯、阎二人和奉系都有夙怨,此时正可报复;二、戡平东北后,我一、四两集团军都是南方人,不耐严寒,则白山黑水之间,沃野千里,必系他二人的天下。

他二人态度既很坚决,蒋总司令也为之举棋不定。因此奉方代表在六国饭店住了十来天,尚未蒙总司令接见,心有不悦,乃决意遄返奉天复命,三代表之一的徐祖贻且已先行离平赴津。

我目击此事发展的危机已著,而蒋总司令腹案仍未定,乃单独去见蒋先生,分析对东北继续用兵的非计。蒋也深以我言为然,并叮咛说,本晚约冯、阎谈话时,你可将此意见提出。

就在同日,前广西国会议员王季文忽到我的住处来告我说,东北代表因久未蒙总司令接见,自觉和平无望,决意于明日离平返奉。季文并说,他们非常愤慨,因为他们曾收到恫吓信,并不时受到言辞间的侮辱,其情形直如亡国贱俘,颇觉难堪。

我听了,知此事关系重大,乃请王君去六国饭店代为致意,请各代表再住数日,敢保必有佳音相告。如各代表感觉安全堪虞,请即搬到北京饭店和我的朋友同住,我并当派便衣人员保护。并告诉他们,此次和平使命关乎国运至大,希望他们为国忍辱,以大局为重。至于就内战来说,实是胜不足武,败也不为辱,希望他们不必介意。

季文去了不久,便来回报说,邢、王二代表感激我的盛意,愿再住下,但搬往北京饭店及派便衣保护等事,俱不必要。

与季文谈后,我立即往见蒋总司令,告以所闻种种。蒋说:“你听谁说的?”言下颇为诧异。

我说:“王季文说的。”

王季文和蒋也很熟稔,前中山先生定桂时,季文曾受中山委任为桂林清乡督办,和蒋颇有往还。

蒋先生既知此讯确实,立刻便派员往六国饭店,约东北代表晤谈。东北易帜的大计由是遂定,其余细节留待以后再行磋商了。

选自《李宗仁回忆录》P573—586,政协广西文史资料研究委员会1980年6月版

扩展资料

四大家族官僚资本的膨胀

抗战开始以后,四大家族利用战争时期的新情况,极力加强官僚资本在整个国民经济中的垄断地位,大发国难财,使官僚资本迅速膨胀。

四大家族官僚资本的迅速膨胀和垄断地位的加强。是依靠政治特权和经济掠夺来实现的。它掠夺的对象不只有工人、农民和城市小资产阶级,而且有民族资产阶级和中小地主。

四大家族掠夺全国人民膨胀官僚资本主要通过以下的手段:

(一)发行公债。一九三八年至一九四四年,国民党政府财政部发行内债十八种,有的按法币和关金计算,有的按英镑、美元计算。总计法币一百五十一亿九千二百万元,关金一亿单位,英镑二千万,美元二亿一千万。此外还有谷麦粮食债券。除一九三七年的救国公债在民间“劝募”外,其余都不公开发行,而以总预约券的方式向银行抵押,再由银行垫款给国民党政府。银行则利用它作为发行纸币的准备,发行不兑现的钞票。官僚资本既发了公债财,又发了法币财。

(二)增加捐税。由于工商业发达的沿江沿海地区相继沦陷,关、盐、统三税收入大为减少。国民党政府便通过扩大征税范围和增加税率的办法,来弥补减少的税收。国民党政府将统税扩大为货物税,形成几乎无物不税的状况。一九四三年十月开征食盐附加税,开始每斤征三元,到一九四五年一月增至六十元。由于通货膨胀,从一九四一年下半年起,实行田赋征实,按田赋的正税和附加税的税额,每元折征稻谷二市斗,一九四二年增至四市斗。从一九四二年起普遍实行粮食随赋征购,征购价格远低于市价,而且多数不付现款,只付粮食库券或法币储蓄券。一九四三年普遍实行粮食征借,既不付息,还本也只是空话。从一九四一年到一九四五年六月,国民党政府通过“三征”,共实收稻谷和麦子二亿四千多万石。这是对广大农民最直接最厉害的掠夺。

(三)通货膨胀。抗战开始后四个月,国民党政府决定用增发纸币的办法弥补财政赤字。法币发行额,据官方公布的数字,一九三七年底为十六亿元。一九四五年底为一万零三百一十九亿元。八年中增加了七百三十八倍。实际上还不止此数。滥发钞票的结果,使四大家族的财富迅速集中,而广大人民则越来越贫困。

(四)外汇管制和买卖黄金。国民党政府从一九三八年三月起实行外汇管制。从此官价外汇被垄断,黑市交易随之而起。伴随法币的贬值,官价与黑市之间的差额越来越大。抗战期间,外汇中美元与法币的对换率一直是一比二十,而黑市一九四三年十二月为一比八五点四,一九四四年十二月为一比五四二点二。四大家族利用特权,以官价买进大量外汇和黄金,以黑市价格抛出,转手之间,牟取暴利。

(五)实行专卖制度。一九四一年四月,国民党政府成立专卖事业管理局。从次年初开始,先后对食盐、糖、卷烟、火柴、茶叶、酒等六类物品实行专卖。这一制度,使国民党政府收入大增。增收数额,一九四二年为四亿七千八百万元,一九四三年为十七亿四千七百万元,一九四四年为十八亿元左右。这一制度大大加重了人民的负担。国民党官员和有关机构乘机营私舞弊,套取专卖品转投黑市,从中牟取暴利。

(六)统购统销。一九三七年九月,在国民党政府之下成立贸易委员会,该会下设复兴、富华、中国茶叶三大公司,对国统区的丝、茶、桐油、猪鬃等主要出口物资,实行统购统销。钨、锑、锡、汞等主要出口矿产品,则由资源委员会统购统销。一九四二年二月,成立物资局,对棉纱实行统购。在统购统销政策下,国民党政府实行低价强购,利用买卖之间的差价获取重利。以桐油为例,一九四二年收购价比内销市场价每担差一百元,一九四三年差一千一百元。

总之,国民党政府用种种手段对人民实行公开的掠夺,使官僚资本在抗战期间迅速膨胀起来。

四大家族官僚资本对国民经济的垄断,在抗战前即已开始,抗战中不但金融垄断更为加强,而且将垄断扩展到工商业的各个部门。

在金融方面,抗战初期设立了中、中、交、农四银行联合办事总处,做为国民党政府集中的金融机构。蒋介石自任总处理事会主席,“总揽一切事务”。一九四二年七月,国民党政府又规定全国货币的发行都集中统一于中央银行。从而一步一步地加强了四大家族官僚资本在全国金融业中的垄断地位。在抗战期间四行存款数额在四年中增加六桔,是各银行中增长最快的。在全部银行存款中,四行的存款占到了百分之八十至九十,而战前的一九三六年只占百分之五十九。

抗战期间,官僚资本在商业方面形成了正式的公开的垄断。前述专卖事业管理局、贸易委员会、物资局等机构的成立及专卖、统购统销政策的实行,是官僚资本实现商业垄断的重大步骤。此外,原属孔家系统的农本局福生庄,后改组为花纱布管制局,统制着花纱布的贸易。以上这些宫式机构,作为国民党反动政权的组成部分,假借抗战的名义,垄断了国统区的国内外贸易。抗战期间,四大家族以私人名义设立了不少商业公司。著名的有:孔家的庆记纱号、强华公司、大元公司,宋家的中国棉业贸易公司、重庆中国国货公司、西宁兴业公司;陈家的华华绸缎公司、棉花运输公司等等。这类公司既有政治特权,又有极大的金融势力,具有操纵市场的垄断地位。

四大家族对于工矿业的垄断在抗战前还较小,一九三五年底全国官营民营工厂资本总额中,官营部分只占百分之十一弱。抗战开始后,一九三七年九月设立工矿调整委员会,做为扩张官营工业,吞并民营工业,实行国家垄断工矿业的机构。四大家族官营工业主要有隶属于资源委员会和军政部兵工署的两大直属系统。一九四四年,资源委员会下面有一百零五个单位,兵工署下面有数十个单位。此外还有各省所办的官营工业,如贵州企业公司、四川川康兴业公司、湖南实业公司等,单位也不少。一九四三年国民党政府经济部的报告,说明了官营工业的垄断地位。在国统区三千七百余家工业中,官营的六百余家,民营的三千一百余家。但官营的占资本总额百分之六十九,民营的只占百分之三十一。四大家族除官营工业外,还有所谓商办形式的私营工业,这类工业著名的有:以孔家为主的中国兴业公司,一九三九年七月成立时的资本额力一千二百万元,到一九四三年增为十二亿元,为后方资本额最大的公司,它共有十三个厂,经营的中心是钢铁。在宋家控制下的雍兴实业股份有限公司,一九四○年成立,一九四二年五月己完成及未完成的有十八个单位,其中绝大部分分布在陕甘两省,主要经营纺织业。除

了资源委员会主办的各厂外,它是西北最大的垄断企业。一九四二年,它的已开工纱锭占大后方全部纱锭的四分之一强。陈家的有大华企业公司、华西建设公司、中国工矿建设公司等,也是规模很大的垄断企业。

在农村,四大家族是最大的高利贷主。根据十五个省的调查,在农民借款来源中,受四大家族直接间接操纵的银行、合作社、合作金库所占比重,一九三八年为百分之二十六,一九四○年为百分之三十八,一九四二年为百分之五十九,一九四四年为百分之五十二。一九三七年九月,国民党政府设置了农产调整委员会,作为控制和垄断农业生产的机构。抗战时期棉花、蚕丝、茶叶、猪鬃、桐油等由国民党政府统购统销。在证实征购征借的措施下,大量的粮食纳入四大家族直接掌握之中。四大家族还直接占有大量农村土地,陈家的华西垦殖公司、蒋经国的新赣南国民经济建设公司,都是这类机构。

四大家族的国家垄断资本主义,是劳动人民的最大剥削者,严重地阻碍社会生产力的发展,是社会进步的极大障碍。由于官僚资本残醋剥削所激起的阶级矛盾的尖锐化,是中国革命发展的根本原因之一。